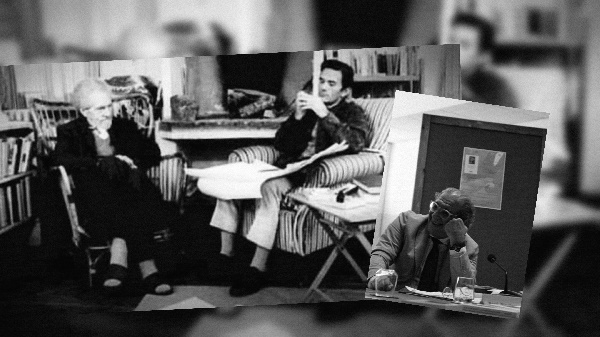

Quando Pier Paolo Pasolini ebbe l’opportunità di incontrare Ezra Pound, il contesto storico era caratterizzato da tensioni sociali e politiche. Era il 1968, un periodo di proteste e contestazioni, in cui gli studenti si ribellavano contro le istituzioni, mentre le forze dell’ordine, spesso provenienti dal Sud, tentavano di mantenere l’ordine. In questo scenario, Pasolini, con una forte volontà di esplorare la creatività dell’umanità attraverso l’arte, cercò il dialogo con Pound, figura controversa e considerata reazionaria. Questo incontro, avvenuto due anni prima della morte di Pasolini, è stato immortalato in un documentario realizzato per la Rai.

Il legame tra Pasolini e Pound

Pasolini e Pound condividono una visione della poesia che trascende il semplice linguaggio, abbracciando un mosaico di innovazioni e sperimentazioni. L’opera di Pasolini, in particolare il suo saggio “Passione e ideologia“, ha fornito spunti significativi per comprendere la poesia contemporanea, nonostante le sue limitazioni. Attraverso un viaggio che va da Pascoli a Penna e Caproni, Pasolini ha cercato di esplorare la connessione tra la lingua e la dialettica, penetrando nei “Cantos” di Pound per rappresentare una realtà poetica che si intreccia con le “ceneri di Gramsci“. La sua visione della poesia, simile a una rosa, evidenziava la consapevolezza che l’arte è qualcosa di diverso dalla realtà stessa.

Il legame tra i due poeti si manifesta anche nel loro approccio alla figura di Dante. Pasolini, nel tentativo di esplorare il “trasumanar” dantesco, trova una struttura definita nei “Cantos” di Pound, che riflettono una desolata visione della realtà. Entrambi, pur appartenendo a epoche diverse, si confrontano con il mito e con la tradizione, con Pound che attinge alla grecità e Pasolini che esplora luoghi evocativi, come le conchiglie che raccolgono le onde di un mare che unisce Mediterraneo e Adriatico. Pound, come maestro della poesia, riesce a destoricizzare la storia attraverso la sua narrativa, mentre Pasolini si lascia guidare dall’interpretazione letteraria e antropologica del presente.

La visione di Pasolini su Pound

Pasolini, in un frammento del 16 dicembre 1973, offre un’analisi della figura di Pound, sottolineando come la sua ideologia reazionaria derivi da un background contadino. Attraverso le esperienze familiari, in particolare quella del padre e del nonno, Pound ha idealizzato la cultura contadina, cercando di rimanere ancorato a valori tradizionali. Pasolini riconosce in Pound una venerazione per il mondo agricolo, esprimendo una nostalgia per i valori che lo caratterizzano. I versi di Pound, che esaltano l’unità culturale tra signore e servi, riflettono questa connessione profonda con la terra e le sue tradizioni.

Il mondo contadino, privo di familismo amorale, rappresenta un collante tra Pasolini e Pound. Mentre Pound si mantiene ancorato a una formazione conservatrice, Pasolini cerca di comprendere la trasformazione dei modelli antropologici legati alla sua terra friulana. La sua opera “Una vita violenta” evidenzia come la cultura possa diventare un feticcio o una maceria, in un contesto in cui la tradizione viene messa in discussione.

La cultura come modello antropologico

Per entrambi, la cultura è vissuta come un modello antropologico che riflette le tensioni sociali e le sfide del loro tempo. L’omologazione, intesa come l’incastro nella società dei consumi, rappresenta una sconfitta della tradizione. La loro visione critica si manifesta in un’analisi della civiltà dei consumi, in cui la storia si trasforma in una metafora di una realtà sacrificata.

Pasolini e Pound, pur essendo morti a tre anni di distanza l’uno dall’altro, continuano a rappresentare un incontro significativo tra linguaggi e destini culturali. La loro eredita non è solo un riflesso del passato, ma un invito a ricordare e a non dimenticare le complessità delle loro visioni artistiche. L’incontro tra Pasolini e Pound, avvenuto in un momento di grande fermento, rappresenta una testimonianza di come l’arte possa essere un veicolo di riflessione e di critica sociale, in un’epoca in cui i valori tradizionali venivano messi in discussione.